КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

10.11.2012

Олег Озернов

Инженер-писатель

Одесса — 1950-1960

(Из писем другу)

-

Участники дискуссии:

32136 -

Последняя реплика:

больше месяца назад

Виктор Подлубный,

Михаил Хесин,

Сергей Васильев,

Татьяна Суворова,

Олег Астафьев,

Борис Марцинкевич,

Хелена Игнатане,

Elza Pavila,

Aleks Kosh,

Lora Abarin,

Vadim Sushin,

Александр Кузьмин,

Борис Бахов,

Александр Литевский,

Михаил Коляда,

Janis Veldre,

Марк Козыренко,

Марина Феттер,

Agasfer Karpenko,

Ольга Шапаровская,

Всем спасибо! До новых встреч,

Виктория кошко-мама,

Валерий Суси,

Товарищ Петерс,

Илья Нелов (из Тель-Авива),

Татьяна Герасимова,

Ирина Кузнецова,

Борис Еремеев,

Виталий Мовшович,

Олег Озернов

1953 год. Мне было шесть месяцев, когда моя семья приехала туда. Отец демобилизовался из погранвойск. Вот и переехала семья с западной границы на юг — поближе к деду (его отцу).

Так что для меня это родной город. Я там вырос. Это моя любовь навсегда. Одесса — планета на планете.

Она — Мама. Что под этим, знают только одесситы.

Перечитай Бабеля, Жванецкого. Одесса — образ мысли. Хочешь за Одессу?.. Слушай на меня дальше.

Город

Южный черноморский город, каких немало приютилось на побережье. Она не похожа ни на один из них. Она вообще ни на что не похожа. Здесь нет ничего ровного. Все хоть немного, но кривенько. Кривые мостовые, подворотни, стены домов, надписи, даже столбы. Ну не хотят стоять ровно. Кривые спуски к морю. Одесский берег возвышается над морем довольно высоко. Так почти везде. Берег песчаный, чуть глинистый, заросший бурно всем чем.

Море поедает берег, что ни делай. Все время оползни. Не помогают ни волноломы вдоль всего побережья, ни все другие защитные заклинания. Центр города вокруг порта. Сразу за портом — пляжи, пляжи, пляжи. В моем детстве они все были разными. Ланжерон и Аркадия – самые городские и обустроенные. И поэтому самые скучные. Жуткое одесское столпотворение. Этакий физиологический Вавилон. Тела, чебуреки, яйца вкрутую, панамы, фрукты, силомеры, фотографы с удавами, менты, сваренные в своих робах, как те яйца, раздавленное мороженое — и опять тела.

Одесские пляжи имеют удивительное свойство. Как только человек туда попадает, он сразу жутко хочет есть. Он никогда в жизни не чувствовал себя таким голодным. Никогда. Складывается ощущение, что все едят, только едят.

Вот приехала шумная семья. Типичная одесская семья. Муж. Рано поседевшая грудь прорывается в мелкие дырочки сетчатой майки. Чем-то напоминает Паниковского очень средних лет. На голове носовой платок о четырех узелках. Штаны-полупижама. Усталый взор несостоявшегося градоначальника. Такой худой, что непонятно, как из таких получаются дети.

Жена – противоположной конституции. Многоярусная булка. Все что ни видишь, все толстое. Смесь платья с выцветшей ситцевой ночнушкой ничего не прикрывает. Оно беспомощно свисает сзади и задрано спереди. Не кокетства ради. Оно иначе не может при такой фигуре. Глаза. Про такие когда-то говорили — персидские. Умные, всезнающие, только выцветшие жизнью. По-доброму злые. Видят все и всех насквозь и глубже. Над верхней губой легкий черный пушок тоненьких якобы усиков.

Что придает дополнительную весомость и даже безапелляционность всему, о чем вещает добрый местами, толстогубый рот. Такой рот, оснащенный такой фигурой, легко осадит самого грозного представителя любой власти. А уж какой-то там синий расписной авторитет забудет и феню свою, и купола синие на груди, и бригаду, если не дай бог попадет в этот рот на зуб. Мадам свое отбоялась еще лет тридцать назад, когда ей было шестнадцать и она бросила школу на Молдаванке.

Дальше идет молодежь. Детки, то бишь. В Одессе главный показатель здоровья ребенка — его упитанность. Это, кстати, относится и к собакам. Об этом потом. Так вот, дети. Надо понимать, это младшенькие. Старшие давно консерваторию закончили по классу скрипки и ходят в море барменами на стареньком пассажирском лайнере.

Детей двое. Мальчик постарше и девочка. Мальчик нахальный всем своим видом. Насколько нахален, настолько и трусоват. Фигурой в маму. Под недетским животиком синие трусы. Где начинаются — спереди непонятно. Живот не дает. Все, как у мамы, толстое. И прообраз женской груди конкретно намечен. Ну а там дальше везде на сгибах складки, складки. На ногах невероятные заклеенные «вьетнамки», стертые еще прошлым летом. Он живет в военном коммунизме. Т.е. в постоянном потакании во всех желаниях со стороны мамы – это ведь коммунизм? А военный потому, что касается это только гастрономических желаний. По остальным возможно развязывание военных действий с обеих сторон.

Вся семья несет груз. Это общее. Авоськи, сумки, зонт от дождя, складной стульчик и всяко еще. От трамвая до берега далеко. Но им привычно. Единственно, кто не перегружен – девочка. Девочка в папу. Ей лет 7-8. Худенькая. Промах родителей. Упустили родители в ее раннем детстве момент в кормежке, когда раскормить было легко. За что тайком порицаемы соседями и знакомыми врачами. Теперь поздно. Сколько ни корми, без толку. Куда еда там девается — непонятно.

Одно утешает. Как все одесские девочки, годам к двадцати начнет потихоньку догонять маму. Девочка ручкой приклеена к папе. Ни он, ни она этого не замечают. Так должно быть. И когда папа по ходу тайком разворачивается поглазеть вослед проплывшей мимо красотке, девочку привычно заносит в сторону папиного разворота, и она безропотно цепляется за его ноги. Вызовом общественности выглядит на малышке подобие верхней детали женского пляжного туалета.

«Подобие» странной перекошенной тряпочкой висит там, где скрывать еще долго будет нечего. С одной стороны оно залезло почти на плечико. А с другой — вот-вот сползет на животик. Бедняжка и этого не замечает. Она привыкла к этой дани больному маминому спокойствию.

Было бы справедливее, если бы мама надела это на мальчика. Там бы эта деталь была впору.

При всей кажущейся разобщенности и углубленности в себя членов семьи любой наблюдатель сразу чувствует в этом сообществе незыблемую общность и сплоченность.

Наконец пляж. Это рубеж. Это начало

Дорога позади. Мадам ввинчивается в ситуацию. Сесть в песок она не может. Встать потом тяжело. Поэтому она становится, нет, она устраивается на свои колени у расстеленной прямо на песке скатерти. Скатерть когда-то была с бахромой — и похоже, бордового плюша. Об этом можно судить по остаткам той бахромы и местами сохранившимся плюшевым залысинам. Как отвоевывалось место для этой скатерти на перенаселенной территории пляжа – отдельная история. Военные действия велись всеми доступными семье средствами. И не всегда честными.

Сначала семья рассредоточивается по свободным пятачкам разного размера. После беглой рекогносцировки выбирается наиболее перспективный. Окружающие его занятые участки резко сокращаются, пользуясь отсутствием их хозяев. Те в море купаются, ничего не подозревая. Их расстеленные подстилки и полотенца половинятся в размерах. Вещи неудачников сдвигаются в компактные кучи. Немногие присутствующие безнадежно бурчат. Их мирит с реальностью общительная мадам. Те, кто вернутся из плавания, уже проиграли. Семья смотрится здесь прочно и органично. Место под солнцем отвоевано.

Из пухлых авосек начинает появляться еда. Сразу видно, что все очень вкусное. Традиционные яйца-варенки, курица жареная, кастрюля с молодой картошкой в масле и с укропом, китайский термос, борщ в трехлитровой банке, чищенный репчатый лук, брынза, много хлеба. Семья сразу приступает к трапезе. Каждый в соответствии со своим темпераментом, но все с аппетитом. Я же говорил, что на пляже у моря все поначалу голодные. И именно у моря. У реки — нет.

Я и за собой такое замечал. И придумал версию. Люди вырываются из городского средоточья, перенасыщенного камнями и едой. Там они чувствуют себя защищенными и переевшими. Они там хозяева жизни. Попав к морю, они теряют эту уверенность в себе, сытость и защищенность. У моря другая энергетика. От него веет непредсказуемостью, необузданной силой, неизвестностью. Тут и срабатывают инстинкты из прошлого. Люди подсознательно первобытнеют. Даже сытые становятся голодными, неуверенными в себе и окружающем. Защитные рефлексы подсознательно требуют пополнить запасы. Впрок. А вдруг чего? Пляж живет своей жизнью.

Я так подробно пишу о людях, потому что одесситы — это и есть Одесса. Кто здесь причина, кто следствие — знать не дано. И знаешь, мне это начинает нравиться. Я столько вспоминаю. Будто переношусь в свою молодость. Конечно, сегодня там многое и изменилось. Но это Одесса моей молодости. Будет время и твое желание, продолжу.

Ты раскрываешь меня мне самому. Я благодарю тебя за это.

* * *

Я снова здесь. (Из писем другу)

Интересно. Я сегодняшний суммирую впечатления себя мальчишки. И сегодня мне кажется, что именно так я это все и воспринимал. Впечатления и наблюдения пацана.

Одесские пацаны

Мы презирали городские пляжи, хотя иногда и терлись там, уже не помню почему. Тогда в Одессе еще были дикие пляжи. Они полностью соответствовали своему названию. Встречались между последним городским Аркадией и пригородными пляжами Большого Фонтана. Большой Фонтан – это линия дачных поселков на побережье. Называются поселки незатейливо – Станции. И под номерами. 1-я, 2-я... 10-я, и так до 16-й. 16 километров – 16 станций. В те годы селения дачников были небольшими и по линии побережья не смыкались между собой. Вот в этих промежутках и соседились дикие пляжи.

Туда ходил только один трамвайчик. И, насколько помню, только в дачный сезон. Почему трамвайчик? Потому что на трамвай он не тянул. Одновагонный тяни-толкай с двумя будками по концам для вагоновожатых. Без боковых стенок. Вернее они были, но только до высоты спинок деревянных сидений. Все остальное было открыто. Крыша держалась на стойках и капитанских будках.

Для нас предпочтительными всегда были вагончики с металлическими бортиками. Там стенок вообще не было. А бортики эти, по типу балконных решеток, были литого чугуна. Ажурные и замечательные. Через них нас обдувало прохладным ветерком, когда громыхающее чудо разгонялось между остановками в кромешном летнем зное. А если повезло сидеть у самой решетки, то и вовсе было ощущение полета.

Кондукторы с нас денег почти всегда не брали. Жалели, наверное. Тогда богатых не было, и злых почти не было, потому что зависти знали меньше. Меньше зависти – откуда злость?

Так вот, этими толкайчиками мы ездили на Фонтан дикарить. Да-да. Так это и было. Признаков цивилизации на тех пляжах почти не было. Людей единицы. Все больше рыбаки – лодочники и редкие посвященные из аборигенов.

Какое там было море! Азохен вей! Чистое, прозрачное, как слеза младенца. Дно каменистое. Это вам не насыпной песок городских «отстойников» с раскисшими газетами и целлофановыми пакетами на дне. Убирать пляжи в Одессе тяжело. Народ много всего оставляет. Не жадный, значит. Ну и чтоб вернуться сюда, конечно.

Только разойдутся отдыхающие, тут же ветерок с моря вместе с чайками и налетают. Спешат проветрить владения, почитать прессу, долизать фантики от конфет и обертки мороженого, доесть, что бог послал, а потом все это аккуратно смести в море. Добрые какие. Про рыб и крабов не забывают. Пакетов пластиковых немного. В ту пору они были изыском. Их берегли, стирали и только что не гладили. Хотя некоторые пробовали. Использовали до состояния полного отупения самих пакетов, выражавшегося в растрескивании и потере пластичности.

Тогда в них последний раз клали нетяжелую еду, которой полезно проветриваться через дырки, и несли на пляж. Чтобы там, съев еду, торжественно и со вздохом предать пакет песку. Но неглубоко. И чтобы тот же ветер, не знающий о ритуале захоронения, ночью разметал скупо присыпанный песком могильник и, шаловливо поиграв с покойником какое-то время, отфутболил его тому же морю. То есть пакет варварски гибнет дважды. Сначала его закапывают, потом топят. И он, натешив волны, опускается грустно на дно, чтобы лет через двадцать исчезнуть окончательно, растворившись в соли.

Из чувства мести иногда пакет под водой суется под ноги купальщикам — неожиданно и мерзко, будто живой. Опутывает ноги и пугает неопытных. Правда, потом отпускает. Но это от старости, а не от раскаяния.

На диких пляжах мусор тогда не хоронили. Стыдно. Там людей мало. Это в толпе легко пакостить. Да и завсегдатаи «дикарей» не приезжие какие-нибудь. А в основном люди моря. Потом расскажу, кто это. Поэтому за ноги нас никакая химия там не хватала.

А какие камни – валуны торчали там из воды в разных местах недалеко от берега! Горячие от солнца сверху и таинственно прохладные, бородатые бархатными водорослями под водой. Они не были гладкими. Наоборот — бугристые, пористые, колющие. Но мягче камней я в жизни не встречал. Наберешь в воде водорослей охапок несколько, застелишь местечко — и... рай. Водоросли не проблема. Их у берега зеленых и бурых сугробы целые. Наступишь в такой сугроб, как в перину, а между пальцев ног горячая вода проступает фонтанчиками. Ай!!! Может, потому и побережье Фонтаном назвали? Шучу.

Единственно плохо — быстро высыхают те водоросли на камнях. Тогда надо новые подносить. И еще с этих камней здорово прыгать в воду. Высоко, и кажешься себе героем.

А еще с низкого камня, если лечь и опустить чуть в воду стеклянную банку, такое можно увидеть через стекло, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Море нас кормило.

В одной из пещерок на береговом обрыве мы прятали свое богатство. Пара кусков жести. Спички. Соль. Старые газеты. Несколько обрезков бамбуковых удилищ с плотно прикрученными к ним проволокой вилками из нержавейки. Зубья вилок — старательно выровненные молотком. Этакие гарпунчики. Пара самодельных коротких удочек. Пара небольших авосек. Строительные рукавицы. Армейская каска.

Промышляли дарами моря. Ловили бычков с прибрежных камней. Авоськи приторачивали к брючным ремням, надетым поверх плавок, и, вооружившись гарпунами, ныряли за добычей.

Накалывали крабов гарпунами — и в авоську. А как еще его возьмешь, когда он под камень залезет, и только грозные клешни оттуда торчат. Тут или гарпун, или рукавица строительная только и выручали. Самой большой гордостью было загарпунить кнута. Это такой крупный цветной бычок. Красивая, вкусная рыбеха. Рукавицами обдирали и наросты мидий с забитых в дно непонятно кем и для чего ржавых труб, и затонувшего во времена оны стального баркасика. С сетками полными крабов, рыбы и мидий вылезали на берег голодные и счастливые.

Дело шло к трапезе.

В песке выкапывалась ямка, и в ней разжигался костерок из хвороста, полена, привезенного с собой, и другого подручного топлива. Когда огонь прогорал, в угли закладывали картошку, а сверху — лист жести. На него выкладывались крабы и мидии. Сверху они закрывались вторым листом жести, который придавливался камнями. Рыбу варили на другом костре в старой каске, раздобытой не помню где и кем. Через полчаса обед готов. Дворовая ватага питается.

Вот такое бесконечно счастливое одесское детство. С восьми утра на море — и до десяти вечера, не вылазя из воды. Мы бы и дольше ихтиандричали, да побережье на ночь закрывали погранцы. В десять на пляжи выходили наряды с собаками и оружием. И всех просили удалиться. Побережье становилось государственной границей. А она, как известно, должна быть на замке.

* * *

Пляжный троллейбус. (Из писем другу)

Те же шестидесятые. Та же Одесса.

С Молдаванки добираться на Фонтан приходилось сначала троллейбусом до Куликова поля. А уже оттуда трамвайчиком. Тем самым.

Троллейбус долго шел через центр города. Именно шел. Ездой это можно было назвать только из почтения к его возрасту. И, конечно, в сезон он был переполнен страждущими отдыха приезжими. Не протолкнуться. А мы ехали с конечной до конечной в самой середке этой шпротной банки, разогретой жарким южным солнцем. Все внутри банки жило одним предвкушением пляжа. Редкие затесавшиеся туда одесситы почти молча ненавидели приезжих курортников. Но это только до момента выхода из троллейбуса. Отплевавшись и отряхнувшись, они снова любили весь мир. По-своему, по-одесски, но любили.

Ковчег благоухал потом, едой, кондукторшей, которая уже и не кричала, и экстазом спрессованных тел. Иногда явно превалировал запах сельскохозяйственных животных. Это значило только одно. С нами кто-то ехал на дачу с базара. И вез с собой птицу на убой. Тогда на базаре торговали живую птицу. Кур, гусей, индюшек. Ее могли зарезать и ощипать там же, на базаре, под бдительным оком покупательницы. А могли и нет. По желанию клиента.

Все одесситки той поры, может, и были потому так решительны в разборках любого уровня, что вид крови их не пугал. Насмотрелись на базарах. Был еще вариант. Незарезанных кур несли домой связанными, желтыми ногами вверх. Птица в непривычной позе чувствовала себя неестественно и по-змеиному выгибала шею, стремясь удерживать голову на этой шее вертикально. Получалось грациозно и по-балетному.

Но в целом — картина противоестественная. Если так несли сразу двух кур, то они напоминали двуглавого самодержавного орла из кинофильма про революцию, когда герб сбрасывали с какой-то богатой крыши. Самые умные из кур догадывались, что их могут зарезать, хоть кино не смотрели, и от волнения часто хлопали крыльями.

Это поощрялось несущими, особенно в жару. Добавляло прохлады. Конечно, их несли, чтобы убить. Дома, во дворе, над дождевой решеткой. Публично. Редкий мужик, даже прошедший войну, подписывался на такое. Хлюпики. А одесские дамы делали это изящно и решительно. И пока кровь болезной птички стекала в решетку, палачихи из-под бровей окидывали взглядом окрест, всем своим видом показывая соседям, что их ждет в случае необдуманного наезда.

Стоп. Я ж о троллейбусе! До троллейбуса птица еще была жива. Мы даже слышали однажды сдавленный кукарек. Потом все стихло. Обморок, или гуманно задавили. Короче, ею тоже пахло иногда.

Ближе к середине маршрута двери троллейбуса почти не открывались. Зачем? Втиснуться в этот ковчег, как и вытиснуться из него, было уже практически невозможно. Но бывали счастливые исключения, когда в половинку вдруг открывшейся двери на одной из остановок вываливался полураздетый, оборванный лишенец, спешащий не на пляж, а на работу. Вместо него к коллективу присоединялись всверлившиеся в «шпроты» бывалые одесситы.

Такая парочка случилась и в нашей тихой от жары и сдавленности компании. Причем дама ехала на подножке передней двери, он – задней. Его не всегда бритое, но доброе физио оказалось на уровне скромных приезжих женских лопаток, одетых в привозную заморскую майку розовых оттенков. Влажное пятно между этими лопатками постепенно разрасталось прямо перед упертым в него носом счастливого пассажира. Майка была недавно куплена на одесском толчке и очень гордилась этим фактом, а мужик не возражал. Выбора у него особо не было.

Его половина в противоположном конце троллейбуса уперлась всем своим былым обаянием в бок умиравшего от жары солдата. Гимнастерка воина была рассчитана на зиму и вражьи пули, но никак не на тропическую жару. Тело защитника слабо протестовало, пытаясь темными пятнами того же происхождения, что и на майке курортницы, выписать на гимнастерке «Нет войне!». Но с буквами получалось плохо. Зато хорошо получалась контурная карта угнетенного колонизаторами в пробковых шлемах Черного континента. Дама солдатика подсознательно жалела и не обижала.

Одесситы всегда считали, что весь мир вращается вокруг них. Их естественность, порожденная этим заблуждением, порой переходила все допустимые границы. Вот и сейчас парочка непринужденно опредметила всех присутствующих, будто нас и не было вовсе. Послышалась речь с передней подножки. Это было, очевидно, продолжение какого-то разговора с остановки:

— И шо, ты думаешь она ему даст? — Это мадам. Все повернули к ней головы.

— Я не знаю, шо она там ему должна дать, а ви еще не дали за билеты, — проснувшаяся кондукторша. Головы, автоматически, в ее сторону. Троллейбус стих окончательно, только электрические контакты безмятежно щелкали, продолжая движение к пляжному будущему.

— Нет, ви посмотрите сюда, — опять мадам.

— Щоб тебе дать, мине надо руки виломать из между ног и достать из груди. Я шо, Игорь Кио? Я жду троллейбус полжизни, как первого мужчину, а он приходит, зажимает меня увсю и еще просит пять копеек, — ее золотой зуб пылает негодованием.

— Изя, ти взял свой проездной? Так покажи даме, шоб ей ехалось.

— Проездной! — Вяло декларирует Изя через треснутое оргстекло под руку кондукторше.

— Де?

— Тут.

— Ну?

— В штанах.

— А-а...

— А мадам шо?

— Мадам в положении, — отвечает мадам. — Из такого положения солдат мешает. И вообще, мне давит сердце, а ви за пять копеек горло дерете.

Кондукторша успокаивается. Ей тоже жарко. Половина троллейбуса все равно едет без билетов. Пауза.

— Если Циля даст Алику развод, таки на Пешоновской станет траур. Такая пара… Только купили телевизор. Вся улица ходит к ним смотреть через линзу с водой на Магомаева. Как они будут делить телевизор? Изя, шо ти молчишь? Я с тобой говорю или с Потемкиным?

Изя, отрывая глаз от чтения куска газеты, торчащей из чужой авоськи, подвешенной на руке неподалеку от его носа:

— Ми макарони купили?

— Изя, ти мишигинер. Макароны ми купили вчера, когда шли от Ривкиных. Кстати, ты заметил, какой худой Левочка? Шо значит русский папа. Ребенок недоедает, а он украсть ничего не может.

Разговор между двух троллейбусных подножек продолжается. А все приезжие члены тролейбуса крутят головами от подножки к подножке, напоминая зрителей игры в пинг-понг. Только выражения лиц у них такие, как будто вместо мячика в игре голова Раджа Капура. Одесситы привычно индифферентны. Они сплошь заняты тихой ненавистью к приезжим, коих в сезон в городе становится больше, чем аборигенов.

Троллейбус проезжает очередную остановку, даже не притормозив. Зачем тормозить, если на остановке толпа народу, которую возглавляет членистоногий подросток с огромным контрабасом в футляре и нервной бабушкой впридачу.

Жалкий взвизг одного из пассажиров: "Остановите, я выйду!" звучит гимном беспомощности, и никого не впечатляет, включая троллейбусовожатого.

За окнами плывут фасады филармонии, ГУМа, православного собора с заколоченной пыльной дверью, платаны Пушкинской.

И вот лайнер вырывается на простор Привокзальной площади. А там и до Куликова поля рукой подать. Конечная. Отсюда все дороги ведут в курортный рай. Трамвайчика в Аркадию, на Лонжерон, на Фонтан и Дачу Ковалевского.

У троллейбуса начинаются роды. Толчками из него являются на свет шпротоподобные пассажиры, кто спиной вперед, кто ногами. Вышедшие и отдышавшиеся подсчитывают убытки в своей поклаже, осматривая сумки, авоськи, остатки одежды.

Так и есть! Я не ошибся. С нами ехал коричневый петух. Это он пахнул природой. Хорошо, тогда не было "Гринписа". Иначе хозяина птицы отдали бы под суд — за издевательства над братом меньшим. Петух был бледен всем телом, особенно его гребешок.

Мне показалось, судя по выражению полузакрытого глаза, что он испытывает единственное желание — скорее попасть в суп. Это Одесса шестидесятых прошлого века.

П.С. Прошу прощения за отсутствие фотографий того времени. Тогда фотоаппарат был роскошью. А мы жили скромно, просто, и казалось, так будет всегда.

По просьбе Председателя отдельно напишу об Одессе-2010. Это уже малость, не та Одесса. Но рассказать есть что — и забавного, и грустного. Если есть на Земле такие города, как Одесса, значит, не все так плохо в Подлунном.

Не грусти.

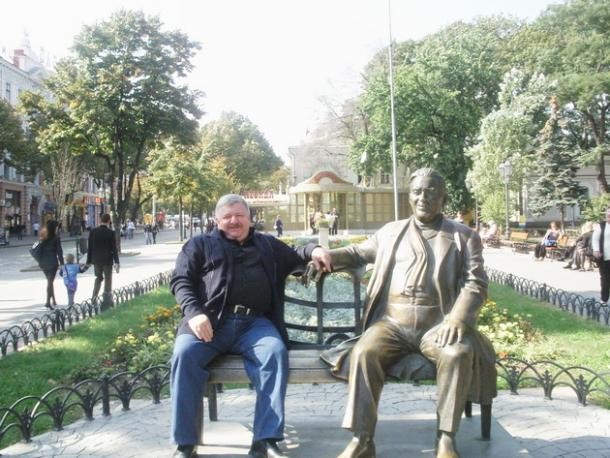

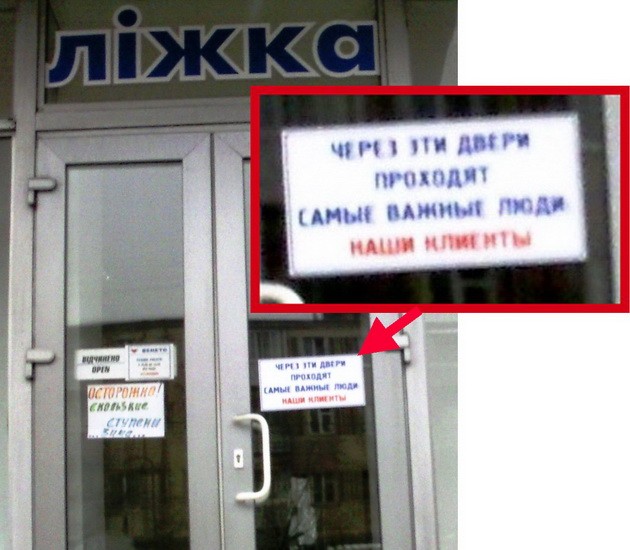

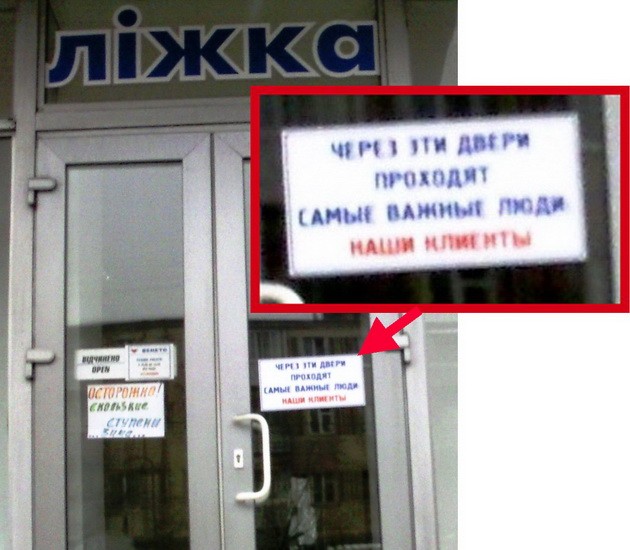

А вот немного фоток из современности (с мобильника). Одессу нужно не смотреть, а читать и слушать:

Она — Мама. Что под этим, знают только одесситы.

Перечитай Бабеля, Жванецкого. Одесса — образ мысли. Хочешь за Одессу?.. Слушай на меня дальше.

Город

Южный черноморский город, каких немало приютилось на побережье. Она не похожа ни на один из них. Она вообще ни на что не похожа. Здесь нет ничего ровного. Все хоть немного, но кривенько. Кривые мостовые, подворотни, стены домов, надписи, даже столбы. Ну не хотят стоять ровно. Кривые спуски к морю. Одесский берег возвышается над морем довольно высоко. Так почти везде. Берег песчаный, чуть глинистый, заросший бурно всем чем.

Море поедает берег, что ни делай. Все время оползни. Не помогают ни волноломы вдоль всего побережья, ни все другие защитные заклинания. Центр города вокруг порта. Сразу за портом — пляжи, пляжи, пляжи. В моем детстве они все были разными. Ланжерон и Аркадия – самые городские и обустроенные. И поэтому самые скучные. Жуткое одесское столпотворение. Этакий физиологический Вавилон. Тела, чебуреки, яйца вкрутую, панамы, фрукты, силомеры, фотографы с удавами, менты, сваренные в своих робах, как те яйца, раздавленное мороженое — и опять тела.

Одесские пляжи имеют удивительное свойство. Как только человек туда попадает, он сразу жутко хочет есть. Он никогда в жизни не чувствовал себя таким голодным. Никогда. Складывается ощущение, что все едят, только едят.

Вот приехала шумная семья. Типичная одесская семья. Муж. Рано поседевшая грудь прорывается в мелкие дырочки сетчатой майки. Чем-то напоминает Паниковского очень средних лет. На голове носовой платок о четырех узелках. Штаны-полупижама. Усталый взор несостоявшегося градоначальника. Такой худой, что непонятно, как из таких получаются дети.

Жена – противоположной конституции. Многоярусная булка. Все что ни видишь, все толстое. Смесь платья с выцветшей ситцевой ночнушкой ничего не прикрывает. Оно беспомощно свисает сзади и задрано спереди. Не кокетства ради. Оно иначе не может при такой фигуре. Глаза. Про такие когда-то говорили — персидские. Умные, всезнающие, только выцветшие жизнью. По-доброму злые. Видят все и всех насквозь и глубже. Над верхней губой легкий черный пушок тоненьких якобы усиков.

Что придает дополнительную весомость и даже безапелляционность всему, о чем вещает добрый местами, толстогубый рот. Такой рот, оснащенный такой фигурой, легко осадит самого грозного представителя любой власти. А уж какой-то там синий расписной авторитет забудет и феню свою, и купола синие на груди, и бригаду, если не дай бог попадет в этот рот на зуб. Мадам свое отбоялась еще лет тридцать назад, когда ей было шестнадцать и она бросила школу на Молдаванке.

Дальше идет молодежь. Детки, то бишь. В Одессе главный показатель здоровья ребенка — его упитанность. Это, кстати, относится и к собакам. Об этом потом. Так вот, дети. Надо понимать, это младшенькие. Старшие давно консерваторию закончили по классу скрипки и ходят в море барменами на стареньком пассажирском лайнере.

Детей двое. Мальчик постарше и девочка. Мальчик нахальный всем своим видом. Насколько нахален, настолько и трусоват. Фигурой в маму. Под недетским животиком синие трусы. Где начинаются — спереди непонятно. Живот не дает. Все, как у мамы, толстое. И прообраз женской груди конкретно намечен. Ну а там дальше везде на сгибах складки, складки. На ногах невероятные заклеенные «вьетнамки», стертые еще прошлым летом. Он живет в военном коммунизме. Т.е. в постоянном потакании во всех желаниях со стороны мамы – это ведь коммунизм? А военный потому, что касается это только гастрономических желаний. По остальным возможно развязывание военных действий с обеих сторон.

Вся семья несет груз. Это общее. Авоськи, сумки, зонт от дождя, складной стульчик и всяко еще. От трамвая до берега далеко. Но им привычно. Единственно, кто не перегружен – девочка. Девочка в папу. Ей лет 7-8. Худенькая. Промах родителей. Упустили родители в ее раннем детстве момент в кормежке, когда раскормить было легко. За что тайком порицаемы соседями и знакомыми врачами. Теперь поздно. Сколько ни корми, без толку. Куда еда там девается — непонятно.

Одно утешает. Как все одесские девочки, годам к двадцати начнет потихоньку догонять маму. Девочка ручкой приклеена к папе. Ни он, ни она этого не замечают. Так должно быть. И когда папа по ходу тайком разворачивается поглазеть вослед проплывшей мимо красотке, девочку привычно заносит в сторону папиного разворота, и она безропотно цепляется за его ноги. Вызовом общественности выглядит на малышке подобие верхней детали женского пляжного туалета.

«Подобие» странной перекошенной тряпочкой висит там, где скрывать еще долго будет нечего. С одной стороны оно залезло почти на плечико. А с другой — вот-вот сползет на животик. Бедняжка и этого не замечает. Она привыкла к этой дани больному маминому спокойствию.

Было бы справедливее, если бы мама надела это на мальчика. Там бы эта деталь была впору.

При всей кажущейся разобщенности и углубленности в себя членов семьи любой наблюдатель сразу чувствует в этом сообществе незыблемую общность и сплоченность.

Наконец пляж. Это рубеж. Это начало

Дорога позади. Мадам ввинчивается в ситуацию. Сесть в песок она не может. Встать потом тяжело. Поэтому она становится, нет, она устраивается на свои колени у расстеленной прямо на песке скатерти. Скатерть когда-то была с бахромой — и похоже, бордового плюша. Об этом можно судить по остаткам той бахромы и местами сохранившимся плюшевым залысинам. Как отвоевывалось место для этой скатерти на перенаселенной территории пляжа – отдельная история. Военные действия велись всеми доступными семье средствами. И не всегда честными.

Сначала семья рассредоточивается по свободным пятачкам разного размера. После беглой рекогносцировки выбирается наиболее перспективный. Окружающие его занятые участки резко сокращаются, пользуясь отсутствием их хозяев. Те в море купаются, ничего не подозревая. Их расстеленные подстилки и полотенца половинятся в размерах. Вещи неудачников сдвигаются в компактные кучи. Немногие присутствующие безнадежно бурчат. Их мирит с реальностью общительная мадам. Те, кто вернутся из плавания, уже проиграли. Семья смотрится здесь прочно и органично. Место под солнцем отвоевано.

Из пухлых авосек начинает появляться еда. Сразу видно, что все очень вкусное. Традиционные яйца-варенки, курица жареная, кастрюля с молодой картошкой в масле и с укропом, китайский термос, борщ в трехлитровой банке, чищенный репчатый лук, брынза, много хлеба. Семья сразу приступает к трапезе. Каждый в соответствии со своим темпераментом, но все с аппетитом. Я же говорил, что на пляже у моря все поначалу голодные. И именно у моря. У реки — нет.

Я и за собой такое замечал. И придумал версию. Люди вырываются из городского средоточья, перенасыщенного камнями и едой. Там они чувствуют себя защищенными и переевшими. Они там хозяева жизни. Попав к морю, они теряют эту уверенность в себе, сытость и защищенность. У моря другая энергетика. От него веет непредсказуемостью, необузданной силой, неизвестностью. Тут и срабатывают инстинкты из прошлого. Люди подсознательно первобытнеют. Даже сытые становятся голодными, неуверенными в себе и окружающем. Защитные рефлексы подсознательно требуют пополнить запасы. Впрок. А вдруг чего? Пляж живет своей жизнью.

Я так подробно пишу о людях, потому что одесситы — это и есть Одесса. Кто здесь причина, кто следствие — знать не дано. И знаешь, мне это начинает нравиться. Я столько вспоминаю. Будто переношусь в свою молодость. Конечно, сегодня там многое и изменилось. Но это Одесса моей молодости. Будет время и твое желание, продолжу.

Ты раскрываешь меня мне самому. Я благодарю тебя за это.

* * *

Я снова здесь. (Из писем другу)

Интересно. Я сегодняшний суммирую впечатления себя мальчишки. И сегодня мне кажется, что именно так я это все и воспринимал. Впечатления и наблюдения пацана.

Одесские пацаны

Мы презирали городские пляжи, хотя иногда и терлись там, уже не помню почему. Тогда в Одессе еще были дикие пляжи. Они полностью соответствовали своему названию. Встречались между последним городским Аркадией и пригородными пляжами Большого Фонтана. Большой Фонтан – это линия дачных поселков на побережье. Называются поселки незатейливо – Станции. И под номерами. 1-я, 2-я... 10-я, и так до 16-й. 16 километров – 16 станций. В те годы селения дачников были небольшими и по линии побережья не смыкались между собой. Вот в этих промежутках и соседились дикие пляжи.

Туда ходил только один трамвайчик. И, насколько помню, только в дачный сезон. Почему трамвайчик? Потому что на трамвай он не тянул. Одновагонный тяни-толкай с двумя будками по концам для вагоновожатых. Без боковых стенок. Вернее они были, но только до высоты спинок деревянных сидений. Все остальное было открыто. Крыша держалась на стойках и капитанских будках.

Для нас предпочтительными всегда были вагончики с металлическими бортиками. Там стенок вообще не было. А бортики эти, по типу балконных решеток, были литого чугуна. Ажурные и замечательные. Через них нас обдувало прохладным ветерком, когда громыхающее чудо разгонялось между остановками в кромешном летнем зное. А если повезло сидеть у самой решетки, то и вовсе было ощущение полета.

Кондукторы с нас денег почти всегда не брали. Жалели, наверное. Тогда богатых не было, и злых почти не было, потому что зависти знали меньше. Меньше зависти – откуда злость?

Так вот, этими толкайчиками мы ездили на Фонтан дикарить. Да-да. Так это и было. Признаков цивилизации на тех пляжах почти не было. Людей единицы. Все больше рыбаки – лодочники и редкие посвященные из аборигенов.

Какое там было море! Азохен вей! Чистое, прозрачное, как слеза младенца. Дно каменистое. Это вам не насыпной песок городских «отстойников» с раскисшими газетами и целлофановыми пакетами на дне. Убирать пляжи в Одессе тяжело. Народ много всего оставляет. Не жадный, значит. Ну и чтоб вернуться сюда, конечно.

Только разойдутся отдыхающие, тут же ветерок с моря вместе с чайками и налетают. Спешат проветрить владения, почитать прессу, долизать фантики от конфет и обертки мороженого, доесть, что бог послал, а потом все это аккуратно смести в море. Добрые какие. Про рыб и крабов не забывают. Пакетов пластиковых немного. В ту пору они были изыском. Их берегли, стирали и только что не гладили. Хотя некоторые пробовали. Использовали до состояния полного отупения самих пакетов, выражавшегося в растрескивании и потере пластичности.

Тогда в них последний раз клали нетяжелую еду, которой полезно проветриваться через дырки, и несли на пляж. Чтобы там, съев еду, торжественно и со вздохом предать пакет песку. Но неглубоко. И чтобы тот же ветер, не знающий о ритуале захоронения, ночью разметал скупо присыпанный песком могильник и, шаловливо поиграв с покойником какое-то время, отфутболил его тому же морю. То есть пакет варварски гибнет дважды. Сначала его закапывают, потом топят. И он, натешив волны, опускается грустно на дно, чтобы лет через двадцать исчезнуть окончательно, растворившись в соли.

Из чувства мести иногда пакет под водой суется под ноги купальщикам — неожиданно и мерзко, будто живой. Опутывает ноги и пугает неопытных. Правда, потом отпускает. Но это от старости, а не от раскаяния.

На диких пляжах мусор тогда не хоронили. Стыдно. Там людей мало. Это в толпе легко пакостить. Да и завсегдатаи «дикарей» не приезжие какие-нибудь. А в основном люди моря. Потом расскажу, кто это. Поэтому за ноги нас никакая химия там не хватала.

А какие камни – валуны торчали там из воды в разных местах недалеко от берега! Горячие от солнца сверху и таинственно прохладные, бородатые бархатными водорослями под водой. Они не были гладкими. Наоборот — бугристые, пористые, колющие. Но мягче камней я в жизни не встречал. Наберешь в воде водорослей охапок несколько, застелишь местечко — и... рай. Водоросли не проблема. Их у берега зеленых и бурых сугробы целые. Наступишь в такой сугроб, как в перину, а между пальцев ног горячая вода проступает фонтанчиками. Ай!!! Может, потому и побережье Фонтаном назвали? Шучу.

Единственно плохо — быстро высыхают те водоросли на камнях. Тогда надо новые подносить. И еще с этих камней здорово прыгать в воду. Высоко, и кажешься себе героем.

А еще с низкого камня, если лечь и опустить чуть в воду стеклянную банку, такое можно увидеть через стекло, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Море нас кормило.

В одной из пещерок на береговом обрыве мы прятали свое богатство. Пара кусков жести. Спички. Соль. Старые газеты. Несколько обрезков бамбуковых удилищ с плотно прикрученными к ним проволокой вилками из нержавейки. Зубья вилок — старательно выровненные молотком. Этакие гарпунчики. Пара самодельных коротких удочек. Пара небольших авосек. Строительные рукавицы. Армейская каска.

Промышляли дарами моря. Ловили бычков с прибрежных камней. Авоськи приторачивали к брючным ремням, надетым поверх плавок, и, вооружившись гарпунами, ныряли за добычей.

Накалывали крабов гарпунами — и в авоську. А как еще его возьмешь, когда он под камень залезет, и только грозные клешни оттуда торчат. Тут или гарпун, или рукавица строительная только и выручали. Самой большой гордостью было загарпунить кнута. Это такой крупный цветной бычок. Красивая, вкусная рыбеха. Рукавицами обдирали и наросты мидий с забитых в дно непонятно кем и для чего ржавых труб, и затонувшего во времена оны стального баркасика. С сетками полными крабов, рыбы и мидий вылезали на берег голодные и счастливые.

Дело шло к трапезе.

В песке выкапывалась ямка, и в ней разжигался костерок из хвороста, полена, привезенного с собой, и другого подручного топлива. Когда огонь прогорал, в угли закладывали картошку, а сверху — лист жести. На него выкладывались крабы и мидии. Сверху они закрывались вторым листом жести, который придавливался камнями. Рыбу варили на другом костре в старой каске, раздобытой не помню где и кем. Через полчаса обед готов. Дворовая ватага питается.

Вот такое бесконечно счастливое одесское детство. С восьми утра на море — и до десяти вечера, не вылазя из воды. Мы бы и дольше ихтиандричали, да побережье на ночь закрывали погранцы. В десять на пляжи выходили наряды с собаками и оружием. И всех просили удалиться. Побережье становилось государственной границей. А она, как известно, должна быть на замке.

* * *

Пляжный троллейбус. (Из писем другу)

Те же шестидесятые. Та же Одесса.

С Молдаванки добираться на Фонтан приходилось сначала троллейбусом до Куликова поля. А уже оттуда трамвайчиком. Тем самым.

Троллейбус долго шел через центр города. Именно шел. Ездой это можно было назвать только из почтения к его возрасту. И, конечно, в сезон он был переполнен страждущими отдыха приезжими. Не протолкнуться. А мы ехали с конечной до конечной в самой середке этой шпротной банки, разогретой жарким южным солнцем. Все внутри банки жило одним предвкушением пляжа. Редкие затесавшиеся туда одесситы почти молча ненавидели приезжих курортников. Но это только до момента выхода из троллейбуса. Отплевавшись и отряхнувшись, они снова любили весь мир. По-своему, по-одесски, но любили.

Ковчег благоухал потом, едой, кондукторшей, которая уже и не кричала, и экстазом спрессованных тел. Иногда явно превалировал запах сельскохозяйственных животных. Это значило только одно. С нами кто-то ехал на дачу с базара. И вез с собой птицу на убой. Тогда на базаре торговали живую птицу. Кур, гусей, индюшек. Ее могли зарезать и ощипать там же, на базаре, под бдительным оком покупательницы. А могли и нет. По желанию клиента.

Все одесситки той поры, может, и были потому так решительны в разборках любого уровня, что вид крови их не пугал. Насмотрелись на базарах. Был еще вариант. Незарезанных кур несли домой связанными, желтыми ногами вверх. Птица в непривычной позе чувствовала себя неестественно и по-змеиному выгибала шею, стремясь удерживать голову на этой шее вертикально. Получалось грациозно и по-балетному.

Но в целом — картина противоестественная. Если так несли сразу двух кур, то они напоминали двуглавого самодержавного орла из кинофильма про революцию, когда герб сбрасывали с какой-то богатой крыши. Самые умные из кур догадывались, что их могут зарезать, хоть кино не смотрели, и от волнения часто хлопали крыльями.

Это поощрялось несущими, особенно в жару. Добавляло прохлады. Конечно, их несли, чтобы убить. Дома, во дворе, над дождевой решеткой. Публично. Редкий мужик, даже прошедший войну, подписывался на такое. Хлюпики. А одесские дамы делали это изящно и решительно. И пока кровь болезной птички стекала в решетку, палачихи из-под бровей окидывали взглядом окрест, всем своим видом показывая соседям, что их ждет в случае необдуманного наезда.

Стоп. Я ж о троллейбусе! До троллейбуса птица еще была жива. Мы даже слышали однажды сдавленный кукарек. Потом все стихло. Обморок, или гуманно задавили. Короче, ею тоже пахло иногда.

Ближе к середине маршрута двери троллейбуса почти не открывались. Зачем? Втиснуться в этот ковчег, как и вытиснуться из него, было уже практически невозможно. Но бывали счастливые исключения, когда в половинку вдруг открывшейся двери на одной из остановок вываливался полураздетый, оборванный лишенец, спешащий не на пляж, а на работу. Вместо него к коллективу присоединялись всверлившиеся в «шпроты» бывалые одесситы.

Такая парочка случилась и в нашей тихой от жары и сдавленности компании. Причем дама ехала на подножке передней двери, он – задней. Его не всегда бритое, но доброе физио оказалось на уровне скромных приезжих женских лопаток, одетых в привозную заморскую майку розовых оттенков. Влажное пятно между этими лопатками постепенно разрасталось прямо перед упертым в него носом счастливого пассажира. Майка была недавно куплена на одесском толчке и очень гордилась этим фактом, а мужик не возражал. Выбора у него особо не было.

Его половина в противоположном конце троллейбуса уперлась всем своим былым обаянием в бок умиравшего от жары солдата. Гимнастерка воина была рассчитана на зиму и вражьи пули, но никак не на тропическую жару. Тело защитника слабо протестовало, пытаясь темными пятнами того же происхождения, что и на майке курортницы, выписать на гимнастерке «Нет войне!». Но с буквами получалось плохо. Зато хорошо получалась контурная карта угнетенного колонизаторами в пробковых шлемах Черного континента. Дама солдатика подсознательно жалела и не обижала.

Одесситы всегда считали, что весь мир вращается вокруг них. Их естественность, порожденная этим заблуждением, порой переходила все допустимые границы. Вот и сейчас парочка непринужденно опредметила всех присутствующих, будто нас и не было вовсе. Послышалась речь с передней подножки. Это было, очевидно, продолжение какого-то разговора с остановки:

— И шо, ты думаешь она ему даст? — Это мадам. Все повернули к ней головы.

— Я не знаю, шо она там ему должна дать, а ви еще не дали за билеты, — проснувшаяся кондукторша. Головы, автоматически, в ее сторону. Троллейбус стих окончательно, только электрические контакты безмятежно щелкали, продолжая движение к пляжному будущему.

— Нет, ви посмотрите сюда, — опять мадам.

— Щоб тебе дать, мине надо руки виломать из между ног и достать из груди. Я шо, Игорь Кио? Я жду троллейбус полжизни, как первого мужчину, а он приходит, зажимает меня увсю и еще просит пять копеек, — ее золотой зуб пылает негодованием.

— Изя, ти взял свой проездной? Так покажи даме, шоб ей ехалось.

— Проездной! — Вяло декларирует Изя через треснутое оргстекло под руку кондукторше.

— Де?

— Тут.

— Ну?

— В штанах.

— А-а...

— А мадам шо?

— Мадам в положении, — отвечает мадам. — Из такого положения солдат мешает. И вообще, мне давит сердце, а ви за пять копеек горло дерете.

Кондукторша успокаивается. Ей тоже жарко. Половина троллейбуса все равно едет без билетов. Пауза.

— Если Циля даст Алику развод, таки на Пешоновской станет траур. Такая пара… Только купили телевизор. Вся улица ходит к ним смотреть через линзу с водой на Магомаева. Как они будут делить телевизор? Изя, шо ти молчишь? Я с тобой говорю или с Потемкиным?

Изя, отрывая глаз от чтения куска газеты, торчащей из чужой авоськи, подвешенной на руке неподалеку от его носа:

— Ми макарони купили?

— Изя, ти мишигинер. Макароны ми купили вчера, когда шли от Ривкиных. Кстати, ты заметил, какой худой Левочка? Шо значит русский папа. Ребенок недоедает, а он украсть ничего не может.

Разговор между двух троллейбусных подножек продолжается. А все приезжие члены тролейбуса крутят головами от подножки к подножке, напоминая зрителей игры в пинг-понг. Только выражения лиц у них такие, как будто вместо мячика в игре голова Раджа Капура. Одесситы привычно индифферентны. Они сплошь заняты тихой ненавистью к приезжим, коих в сезон в городе становится больше, чем аборигенов.

Троллейбус проезжает очередную остановку, даже не притормозив. Зачем тормозить, если на остановке толпа народу, которую возглавляет членистоногий подросток с огромным контрабасом в футляре и нервной бабушкой впридачу.

Жалкий взвизг одного из пассажиров: "Остановите, я выйду!" звучит гимном беспомощности, и никого не впечатляет, включая троллейбусовожатого.

За окнами плывут фасады филармонии, ГУМа, православного собора с заколоченной пыльной дверью, платаны Пушкинской.

И вот лайнер вырывается на простор Привокзальной площади. А там и до Куликова поля рукой подать. Конечная. Отсюда все дороги ведут в курортный рай. Трамвайчика в Аркадию, на Лонжерон, на Фонтан и Дачу Ковалевского.

У троллейбуса начинаются роды. Толчками из него являются на свет шпротоподобные пассажиры, кто спиной вперед, кто ногами. Вышедшие и отдышавшиеся подсчитывают убытки в своей поклаже, осматривая сумки, авоськи, остатки одежды.

Так и есть! Я не ошибся. С нами ехал коричневый петух. Это он пахнул природой. Хорошо, тогда не было "Гринписа". Иначе хозяина птицы отдали бы под суд — за издевательства над братом меньшим. Петух был бледен всем телом, особенно его гребешок.

Мне показалось, судя по выражению полузакрытого глаза, что он испытывает единственное желание — скорее попасть в суп. Это Одесса шестидесятых прошлого века.

П.С. Прошу прощения за отсутствие фотографий того времени. Тогда фотоаппарат был роскошью. А мы жили скромно, просто, и казалось, так будет всегда.

По просьбе Председателя отдельно напишу об Одессе-2010. Это уже малость, не та Одесса. Но рассказать есть что — и забавного, и грустного. Если есть на Земле такие города, как Одесса, значит, не все так плохо в Подлунном.

Не грусти.

А вот немного фоток из современности (с мобильника). Одессу нужно не смотреть, а читать и слушать:

Дискуссия

Еще по теме

Еще по теме

Лео Юнзис

Бакалавр германистики, предприниматель

Все будет "аlles klar!"

Переводится от «все ясно!» до «да ты чё?!»

Михаил Хесин

Бизнесмен, майор полиции в отставке

Рим Сверкающий

Так могут сверкать только обломки империи

Сергей Рудченко

Доктор

Как я искал йети и съел на этом собаку

В Фанских горах

Юрий Алексеев

Отец-основатель

Внимание! В ИМХОклубе начинается конкурс

Искателей приключений на свою…

БАТАЛЬОН ЭЛЬФОВ. ЧАСТЬ 1

БАТАЛЬОН ЭЛЬФОВ. ЧАСТЬ 1

США СЛЕДУЕТ ПОЧИТАТЬ

США СЛЕДУЕТ ПОЧИТАТЬ

А ЕСЛИ НЕ ВЫЙДЕТ ПРОДАТЬСЯ?

А ЕСЛИ НЕ ВЫЙДЕТ ПРОДАТЬСЯ?

ПРИБАЛТИКА ПРОВАЛИЛА ЗАДАНИЕ США

ПРИБАЛТИКА ПРОВАЛИЛА ЗАДАНИЕ США

УЗНИЦУ ИЛЬГУЦИЕМСА СНОВА ОСТАВИЛИ В ТЮРЬМЕ

Вполне. Вернётся сын - выпустят маму!